香港小學訪新營國小 取經閱讀與生態教學-分享2017.1.20自由時報王涵平記者報導

香港小學訪新營國小 取經閱讀與生態教學-分享2017.1.20自由時報王涵平記者報導

作者:站長 日期:2017-01-20 08:35

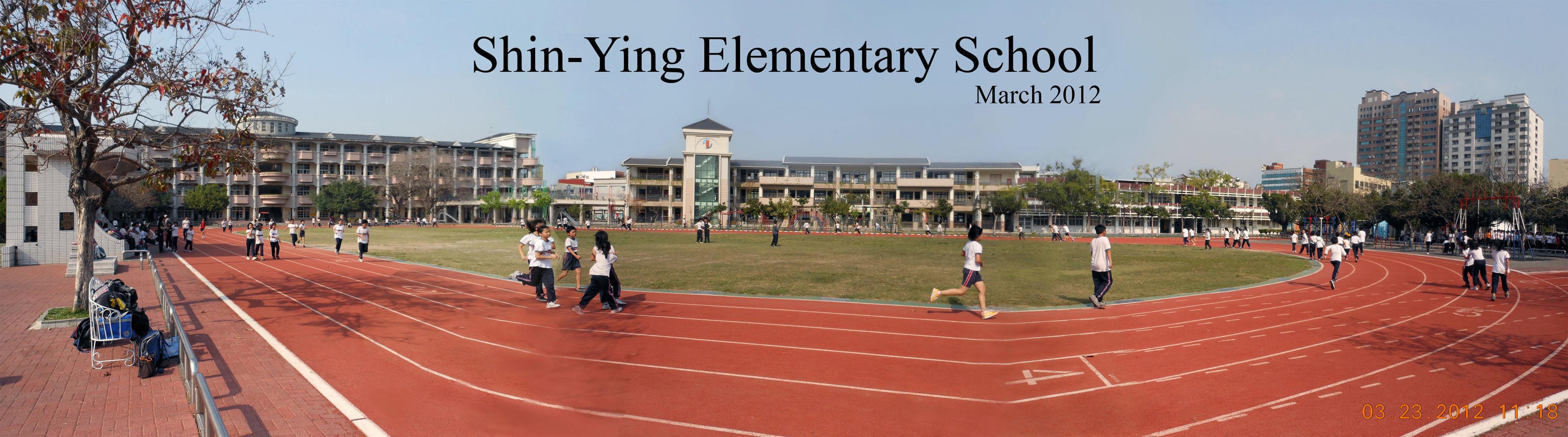

〔記者王涵平/台南報導〕香港救世軍韋理夫人紀念學校師生上午參訪新營國小,取經閱讀與生態教學,也相當羨慕台灣國小校園的大操場。香港救世軍韋理夫人紀念學校副校長陳志斌率師生39人上午抵達新營國小,受到太鼓隊熱情迎賓,隨後針對學校課程進行參訪。

〔記者王涵平/台南報導〕香港救世軍韋理夫人紀念學校師生上午參訪新營國小,取經閱讀與生態教學,也相當羨慕台灣國小校園的大操場。香港救世軍韋理夫人紀念學校副校長陳志斌率師生39人上午抵達新營國小,受到太鼓隊熱情迎賓,隨後針對學校課程進行參訪。 新營國小校長張溪南表示,透過立委姚文智、葉宜津的介紹,香港救世軍韋理夫人紀念學校希望能了解台灣國小在閱讀等方面的教學。

香港師生在新營國小圖書室「綠光森林」聽取新營國小學童簡報線上書店與線上說書功能,新營國小中高年級學童經營個人線上書店,也透過線上說書,經營個人的粉絲,並與粉絲分享閱讀的書籍與故事心得。

新營國小目前有兩個班級正和香港瑪利曼小學進行遠距線上聊書活動。陳志斌也表達未來與新營國小合作閱讀課程的意願。

此外,新營國小自104年起獲得MOXA心源教育基金會贊助百餘萬經費建置蝴蝶生態園,香港小學師生專注聆聽導覽,幾乎人手相機或以手機紀錄。

相關影音連結:

新營的崛起

新營的崛起

作者:站長 日期:2017-01-05 09:50

曾經在某雜誌看過如下的謎語:

錢仔舍,無情兄。娶細姨,惜命命。放前某,睏大廳。

謎底是「新贏(營)」,很有意思。新營就如同這個謎語那般可愛,不像鄉村的鄉村,不像都市的都市。

新營區現為臺南市政府民治行政中心所在地,在縣、市未合併升格直轄市前,縣政府、縣議會、縣警察局、縣農會等重要機關均曾設於此,工商繁榮,文教興盛,是鄰近柳營、白河、鹽水、後壁、東山等城鎮的區域中心。全區面積約2003平方公里,共分29里,目前人口近8萬,雖然南北有臺南府城、嘉義市兩個南北大都會磁吸的影響,仍然穩定發展。

新營區算是「年輕」的市鎮,其發展比鄰近的鐵線橋、鹽水都晚,當鄭成功部將何積善率領部下開發鹽水港時,新營一帶仍為荒蕪之地,後來部分屯兵紛紛往內地墾殖,在本地開闢出一個新屯墾區,喚為「新營」,在鹽水的舊屯墾區便稱為「舊營」(今鹽水區仁光國小附近的舊營里)。連橫的《臺灣通史》有記載:

渡溪北行十里,為番仔田,有碑立田中,荷文也,剝落不可讀。又十里為林鳳營,十里為新營,北為舊營,東為五軍營,西為查畝營,是皆鄭氏屯田之地,以強兵保國者,至今猶見其威稜。[2]

連橫(1878-1936)文中所稱的「溪」,指的是現今的曾文溪),在大約一百年前他踏查新營附近的地理環境時,「番仔田」(今官田區)尚立有荷文的古碑,提到林鳳營、新營、舊營、五軍營(在今柳營區)、查畝營(今柳營區)等地都是鄭成功時代屯田所遺留下來的聚落,在這段文字之後,還不禁感嘆「而一變再變,衣冠文物,蕩然無存,唯使弔古者徘迴於落日寒村之中而已。」,顯然連橫踏查的那個時代,這些聚落雖然有「猶見威稜」的強悍,但卻有些蕭條,讓他不禁有「落日寒村」的感嘆。他卻沒有意料到,他當時所謂落日寒村之一的新營,卻在日治時期麻雀變鳳凰,搖身一變為附近的行政中心,甚至後來成為縣治所在地。

當鐵線橋、鹽水港這兩處倒風內海的汊港繁盛時期,新營只是它們腹地裡的一個庄,即使在清同治年間(1862-1874)才纂輯成的《臺灣府輿圖纂要》裡,仍清楚記載它只是「太子宮保」裡的一個庄:

太子宮保(庄四。城西南方四十五里起):太子宮庄(四十五里)、角帶圍庄(四十五里)、新營庄(四十五里)、舊廍庄(五十里)。[3]

當時太子宮保轄下還有角帶圍庄(今新營區角帶里)、舊廍庄(今新營區舊廍里),都是在太子宮里附近的聚落,顯然那個年代新營區的西南角附近是比較繁榮的,這可能因鄰近鐵線橋港有關連。

當時新營庄鄰近有許多白水溪分流所形成的陂塘,有安溪寮陂、王公廟陂、新營陂等:

……安溪寮陂(源由白水溪分流,長可十餘里;灌本庄、塗庫仔、後鎮、上帝廟、竹圍後等庄)、王公廟陂(下加冬東南。源由白水溪分流)、新營等庄陂(源由白水溪分流,長可三十里許)……[4]

看來這些陂塘是沿著白水溪(急水溪上游)半自然形成、半人工修築,舊時主要是用來作為農作的灌溉,這些陂塘今何在?已不可考,但目前附近只剩新營區近郊埤寮里的「天鵝湖」這個灌溉陂塘,屬嘉南農田水利會管轄,它可能是文獻中的「王公廟陂」,而「新營陂」在哪裡?據《新營市誌》所載,今新營區南邊、位於急水溪畔的永生里附近一帶,早期原名為「大潭」,曾是大陂塘,有可能是此文獻中的新營陂。[5]

清領時期最早到新營入墾的是泉州府安溪縣人李鳳,約於清雍正年間(1723-1735),清乾隆18年(1753),有漳州府詔安縣三都西坑鄉望族沈宣義的第22代孫沈參入墾新營,是新營當地沈氏家族的開基始祖,後裔繁衍興盛,子孫超過3000人,建有沈氏家祠(位於今新營區武侯街30號)。清嘉慶、道光年間陸續有泉州府同安縣人周易、泉州府南安縣人周清南、白坦科等人相繼入墾。據新營當地耆老稱,早期來新營拓墾的漢人大多聚居在今復興路北的商業區處,即今民生、民榮二里的轄區,那時聚落名稱為「三塊厝尾」,或稱「尾厝」,後來拓墾者越聚越多,遂有楊厝、庄厝、涂厝、蔡厝、鄭厝及許厝等之出現。在復興路南(今好平里)「大廟」(濟安宮)後有黃厝,大廟前為沈姓家族聚居,興建第一市場時,部分沈姓人士被迫遷居到今三仙里北一帶。[6]

清雍正6年(1728),太子宮廟創建於今新營區西南隅,主祀中壇元帥三太子,久而久之,「太子宮」由廟名成了地名。清乾隆58年(1793),「同濟宮」創建今新營區東側,主祀陳聖王和李、池、朱、姚、范、謝六府千歲,當地俗稱「王公廟」,日久,「王公廟」成了地標;是廟名,也是地名。清道光20年(1840),濟安宮創建於今延平里,主祀保生大帝。清咸豐5年(1855),由沈芳林、沈葛林等人首倡集資創建「真武殿」於今新營區南端南興里,主祀玄天上帝,當地俗稱「上帝爺廟」。

儘管新營地區逐漸有許多漢人入墾,但在當時的行政中心先是以鐵線橋港為中心,後來鐵線橋港的地位逐漸被鹽水港所取代,日治時期,日本總督府於明治34年(1901)時將全臺地方行政區域重新劃分,廢縣為廳,全臺改設20廳,當時的鹽水港廳和臺南廳平起平坐,管轄範圍涵蓋布袋庄、白河庄、新營街、柳營庄、前大埔庄、麻豆街、牛挑灣庄、鹿草庄等地,這時鹽水港的地位是相當高的,而新營雖已發展為街,但仍然屬於鹽水港廳轄下。

新營區興盛繁榮的關鍵期在日治初期,曾經於清領時期為臺南府城以北地區最大市鎮的鹽水港街因港道淤塞、戰亂瘟疫頻繁,水路交通優勢不再,逐漸沒落。日明治37年(1904),日本守備第一旅第二大隊約有200名步兵選擇駐紮新營,接著又設憲兵屯所,新營開始有街市(餐館、旅社、百貨)的雛型。日治時期規劃興建中的縱貫鐵路線決定劃過新營,並於日明治34年(1901)設立新營火車站。日明治41年(1908)縱貫鐵路全線通車,新營新式交通網正式開通,為新營的繁榮開啟新頁。日明治40年(1907),鹽水港製糖株式會社在新營設立總社事務所,並建造糖廠,以製糖業為背景的新興街市應運而生,這是新營市街崛起繁盛最重要之關鍵,新營遂逐步取代鹽水港街的地位。

接著新營布袋間的糖廠小火車於日明治41年(1908)通車營運,更加促進新營之繁盛,紙漿工廠、酒精工廠等也紛紛設立,人口逐漸增加,新營街市一直拓展,連結王公廟庄,發展出日治時期臺灣南部重要的工業都市。日明治大正9年(1920),廢廳改為州、郡、街、庄制,全臺劃為5州2廳,新營躍昇為臺南州的10郡之一(新豐郡、新化郡、曾文郡、北門郡、新營郡、嘉義郡、斗六郡、虎尾郡、北港郡、東石郡),新營遂取代鹽水,一躍為郡的行政中心,設郡役所,新營郡轄下新營庄、鹽水街、柳營庄、白河庄、番社庄(今東山)等6個街庄。

民國後,民國35年(1946)將日治時期的臺南州劃出臺南市、嘉義市後,其餘10郡劃為臺南縣,此時的臺南縣為大縣制,涵蓋原臺南縣、嘉義縣、雲林縣三個轄區。民國39年(1950)再度調整行政區,全臺灣省重新劃分為5個省轄市及16個縣,其中將原來的大臺南縣和嘉義市合併,再切割分為臺南縣、嘉義縣、雲林縣,原來的新營、新化、新豐、北門、曾文等五區(郡),仍歸為臺南縣所屬,並將縣治設於新營鎮。當時新營因人口數不夠,仍只是鎮的規模,一直到民國70年(1981),新營才由鎮升格為縣轄市。

民國99年(2010)底,臺南縣、市合併升格為直轄市,新營市成為大臺南市的新營區,由於地處北陲,地方人士憂心將來發展被邊緣化,但是首任市長賴清德堅持雙行政中心的格局,將民治行政中心設於新營,免除了地方疑慮。

東國民與西國民

東國民與西國民

作者:站長 日期:2016-11-25 11:16

新營國小與新民國小是新營地區兩所歷史悠久的小學,新營國小於日大正6年(1917)從柳營國小分立而來,創校近百年;新民國小於日昭和17年(1942)自新營國小分立,創校已逾70,兩校大抵以今民權路為兩校學區分界。由於新營國小地處新營區東邊,學區涵蓋大宏里、永生里、民權里和中營里部分,舊時新營人俗稱「東國民」,東國民東國民,叫久了,當地人習慣用「銅管仔」的臺語諧音取代;新民國小因地處新營區西側,學區範圍很廣,有三仙里、民生里、民榮里、好平里、延平里、南興里、新北里、新南里和嘉芳里等,俗稱「西國民」,西國民西國民,和「錫管仔」 的臺語諧音相近,也就慣用了。

兩校雖有所淵源,但競合關係微妙,「銅」似較「錫」值錢,正也反映舊時兩校學生的出身,東國民學區因處公教區和商業圈,多半是公教人員或商賈、仕紳的子弟;西國民地處較偏的西側,多為農工階層的子弟。這樣先天不平衡的結構,造成兩校互不服輸的情結,尤其在民國四、五十的年代,尚未施行9年國民義務教育前,小學畢業還得考初中,兩校為了競考新營中學(今新營高中前身)明爭暗鬥,已成地方茶餘飯後的重大話題,這在阿盛〈藤條戰國〉 一文有極細膩、詼諧的刻劃。

阿盛記憶中,那時兩校各編有嘲諷對方的唸謠:

銅比錫值錢,銅罐學生因此有點「搖擺」,搖擺,走路搖搖擺擺,大剌剌的,往往對錫罐學生出口不遜,他們甚至編了一首諷刺謠:「錫罐啊,錫罐啊,錫罐啊摔一下,落土馬上破,無破也去一半。」這是有押韻的。為了不甘示怯,錫罐學生也編了一首反諷謠:「銅罐銅罐,無體無款,有仇報仇,有冤報冤,考試時陣看誰較高山。」 [2]

阿盛這段文字勾起兩校早期校友童年難忘的回憶,兩段唸謠都有押韻,唸起來順口好記,現在回頭來重溫這兩段當時互相吐槽的唸謠,已經不再那麼劍拔弩張,反而感到俏皮好玩。

阿盛唸的是「西國民」(新民國小),自認「歹命子,毋認輸」,只有在考初中時「見真章」,來突顯自身的價值,在那個貧富尚有階級之分的年代,升學「聯考」似乎是所有貧寒家庭子弟翻身出頭的唯一機會,所以當時不管貧、富,惡補升學幾乎是全民運動。

對於那個時代小學的惡補,阿盛筆下也有生動的描述:

蚊子叮,瞌蟲咬,小學生涯似乎沒完沒了。升上五年級,除了算不完的雞兔同籠問題、火車過山洞問題,還加強背書。五年級下學期,背書背得最多,因為老師認為初中聯考試題重點會是在五年級這部分的課文,我們日日讀、日日寫、日日背誦……背誦不全、錯誤,只有一個結果,挨打。老師的藤條是真正的藤條,那種不剝皮去青的藤條,再怎麼用力都打不斷的藤條,有的同學試過幾次,老師休息去了,我們自習,膽子大的同學跑到講台上,拿起藤條,用力折彎,折不斷就是折不斷。[3]

現在國小要升學考的時代早就過去了,9年國民義務教育後,有好長一段時間,小學生的惡補升格變成國中生的夢靨,高中聯考、大學聯考逼得許多學子喘不過氣來,但至少是大家公認最公平的升學方法,拚了三年,在聯考結束的那一天總算可以一了百了、大玩特玩。後來說聯考一試定終身不好,升學主義作祟讓大家搞惡補,一堆有識之士煞有介事推動教育大改革,改成基測、學測,結果弄得無法一試完畢,還得考第二次,甚至還準備一些言不由衷的面試資料、穿著新買的衣服到處去面試,申請學校就讀,簡直比惡補更折騰人。現在12年國教的問題鬧得沸沸揚揚,大家不免擔心,那些永無止境的教育的亂象即將又再往上提升到高中、大學了。

看來發生在西國民學生身上的,一定也同樣出現在東國民,只是東國民欠缺作家親身經驗的描述。關於西國民的舊環境記憶,阿盛在他〈倒數第一名畢業〉文章中也有描述,在他畢業那年—民國51年(1962),學校校門口是一排水泥屋,專供升學班使用,只建一層,頂端鋼筋外露很長,許是準備以後要加蓋。屋後有木麻黃林,應是日治末期創校時種植的。水泥屋之外,校舍全是舊的木造日式平房。由於那個時代家庭很少有浴室,所以當時新民國小校內還有一座大澡堂,分男女學生用,還強制每周得洗澡一次。

至於東國民的舊環境呢,民國101年底,該校出版了一本校史繪本—《東國民物語》,書中藉兩隻綠繡眼小鳥的視野及與老樹的對話,以生動、淺易的筆觸牽引出校園的老記憶和難忘的往事。而最引人注目的還是那一張張素描淡彩的圖畫,柔美的色調、炫迷的光影,每一張躍然紙上的老校景彷彿有說不盡的故事和回憶。學校編輯小組認為了解過去是開創未來的動力,讓學生明白學校過去的歷史,是所有課程在地化、本土化的開始,也是閱讀教育的起點。

東國民與西國民,無疑是臺灣許多小學的縮影,藉著作家阿盛的懷舊筆觸,喚起潛藏在許多新營人心中的童年記憶。

拿毛筆寫書法 捷克舞團鮮體驗-分享201610.15中華日報陳佳伶記者報導

拿毛筆寫書法 捷克舞團鮮體驗-分享201610.15中華日報陳佳伶記者報導

作者:站長 日期:2016-10-17 15:05

2016-10-14

新營國小昨天中午友誼接待參與南瀛國際民俗藝術節的捷克團隊,由學校太鼓隊、絲竹樂等團隊演出並和捷克團隊互動,並安排捷克團隊進行書法體驗,第一次拿著毛筆寫字,團員們笑說,新鮮有趣。

文化局說,捷克羅瑟卡民俗舞團成立於一九八二年,原本為兒童舞蹈團,後發展至二百多名的大型舞蹈團,不僅活躍於電視演出,也執行學校各種教育計畫,讓文化傳承的種子向下扎根,三年前該團曾榮獲捷克民俗推廣協會的傑出貢獻獎。

捷克羅瑟卡民俗舞團到新營國小拜訪,新營國小校長張溪南全程陪同,並請學校太鼓隊和絲竹樂團學生演出,和外國團隊相互交流。

張溪南並安排捷克團隊體驗寫書法,由學校老師先講授書法歷史,並大致談了文字的演變,讓團員以毛筆寫下日、月、山、水等中文字,外國團員拿起毛筆字跟著字帖一筆筆寫,並在自己的作品上蓋章,覺得很新鮮,學校老師們也為捷克團隊寫書法的認真,豎起大拇指給予肯定。

從朱子學省思臺灣小學教育的困境

從朱子學省思臺灣小學教育的困境

作者:站長 日期:2016-09-23 09:43

宇宙間三十六名山地未有如武夷之盛

孔孟後千五百餘載道未有如文公之尊

這是今武夷山武夷精舍門口的對聯,橫批:萬世宗師。朱熹(1130-1200)理學承周敦頤、程頤、程顥等之後,在李侗的啟蒙之下,發展出博大精深的理氣二元心性論,孔孟儒學經他的整理和體悟,有了一番新境界,《四書集註》對於儒學的繼承和傳揚有了重大之貢獻。他一生雖然為官在任只9年,但相當重視教育,並著書立說,時時刻刻教人要讀書立志,24歲初仕同安縣主簿時(1153-1157)即整頓縣學,發布〈諭學者〉、〈諭諸生〉、〈諭諸執事〉等文告,揭櫫縣學之教育宗旨。在漳州任知府時(1190-1191),整頓郡學,撰〈漳州謁先聖文〉。任潭州知府兼湖南安撫使時,也不忘整飭州學,大正學風,他的學生兼女婿黃榦這麼說他:「先生所至,必興學校,明教化……」《黃勉齋文集》。

受臺灣師大和臺灣朱子學會之邀,在福建廈門、泉州、福州和武夷山走了趟朱子之路與書院文化之旅,體驗朱子行腳與講學之風,回到臺灣,朱子之路的點滴始終縈繞心頭,朱子不但是圓通的哲學家,其言行和立論更是教育的典範,因忝為小學校長,在教育現場,有些沉疴日愈嚴重,很多老師高唱不如歸去,咸認小孩子越來越難教,家長越來越難溝通,行政干擾越來越繁重,這無疑是臺灣教育的困境和隱憂,而這些臺灣的小學教育的根本問題,若以朱子學的角度重新來檢視,卻能對症針砭,豁然明朗,遂提筆略抒己見,野人獻曝。

二、明五倫VS.師道不振

教育是人類升沉的樞紐,而教師是教育成敗的關鍵,但社會文明的演化和多元化後,教師的崇隆地位不再,師道面臨嚴峻的挑戰。小時候在鄉下長大,父母親雖然沒念過書,但說起老師來的那份肅然起敬之心是自然流露,辛苦耕作掙錢供兒女讀書,最好長大能當個老師光耀門楣。現今時代變了,家長提起老師,百般的挑剔,不是說這個不會教那個不會管,孩子一說到在學校受的委曲,馬上心疼直奔學校理論,動不動還投訴市長信箱,甚至直接到總統信箱,就為了解決他孩子受委曲的事,因為他是總統的頭家。這不打緊,最近臺灣年金改革,當家執政的老是拿已經快成歷史的優存18%來汙名化教師,臺灣的教師就連安貧樂道的形象底線也要被抹煞,師道之不振可見一斑。造成這樣的困境原因有三:

(一)、教師專業能力無法提升:教師言教之外,身教更重要,更要體認時代不一樣了,時時要提升專業素養,改進教材和教法,與時俱進,否則,在面對無厘頭家長和無知官僚時,便無法因應和化解。

(二)、家長自我膨脹:多元化的社會,家長的素質和觀念也在提升和改變,學生家長有當老師、法官、警官、議員的,甚至還有企業老闆的,但是如果各個家長都自認是一方之霸,其教育認知凌駕孩子老師的教育專業,經常進行干涉說項,那勢必適得其反,不但造成老師困擾,在孩子的心目中也會有凡事父母會代為出頭的不良示範,孩子的教養將會出狀況。

(三)、選舉文化媚俗短視:大家都明白,教育不該服務政治、受政治的支配,但是在臺灣,選舉文化的影響,任何經選舉取得政權和資源者,必須討好選民,作許多媚俗的政策和決定來贏取選票,教育這塊淨土自然就不免被染指。須知教育是百年樹人大業,任何學生不良行為的矯正和知識的學習都需要長期的經營和堅持,如果上位者老是要小學校長、老師為其任內拼出亮點和績效,還得處理不勝其煩且不明是非的訴案,不但嚴重干擾教育,還會打擊教師的士氣。

面對這樣嚴峻的困境,教師如何提振師道,朱子學在數百年前早已提供了解藥:

(一)、內:教師要提升專業與形象(師德教風):

「學校必選實有道德之人,使專教導,以來實學之士。」(《朱文公文集》69)

「唯須廣博學問,方可為師教人。」(《禮儀經傳通解》卷3)

「人若不能溫故知新,便不可為人師,守舊而不知新義,便不活,不足以應學者之求。」(《朱子語錄》卷24)

依照朱子的標準,教師必須具備三個基本條件:高道德、廣博學問,且要能溫故知新、隨時充實自己以應學生的求教。不僅如此,朱子更要教師恭敬持守為先,學問除了廣博之外,還要能融通古今,見心理正,洞察世間萬事之理,達到《大學》知至意誠、《孟子》知言養氣的功夫。

「是以聖賢教人雖以恭敬持守為先,而於其中又必使之即事即物,考古驗今,體會推尋,內外參合。蓋必如此,然後見得此心之真,此理之正,而於世間萬事、一切言語無不洞然了其黑白。《大學》所謂知至意誠、《孟子》所謂知言養氣,正謂此也。」(《朱文公文集》卷54〈答項平父〉)

至於教師講授方法,朱子提出的引導式的教學模式,以學生為主體,教師只是引路的人,即使是現今臺灣中小學教育現場所倡導的教育新理論(翻轉教學法[1]、學思達教學法[2]),喊著要翻轉教室、以學生為中心,殊不知這些主張都還踵其後呢:

「某此間講說時少,踐履時多,事事都用你自去理會,自去體察,自去涵養。書用你自去讀,道理用你自去究索。某只是做得箇引路底人,做得箇證明底人,有疑難處同商量而已。」(《朱子語錄》卷13)

這段語錄明白指出教師教學過程如引路者,傳道、授業、解惑,凡事要讓學生去踐履、自行體察理會,書要自己讀,道理要自己去探究,能獨立思考,學思並重。

朱子強調教師要內外兼修,但並不是每一個教師都能如此自律,臺灣中小學教師目前因制度設計沒有分級制,也欠缺其他有效刺激進修的方式,雖然目前教師專業評鑑正極力在推展,但缺少和考績、升等的配套措施,教師自我進德修業的風氣並不理想,值此關鍵險峻的時代,教師更要自我惕勵,只要有德、有學問,以身作則,能善用教學技巧,引導學生自學自立、獨立思考,如此,師道焉能不振?

(二)、外:大家各安其分、大小有序(明五倫):

現今臺灣社會許多亂象之所以產生,在於大家不明本分,當官的只問選票、缺乏遠見,當百姓的只顧私利罷工爭權、不服膺公權力;當父母親的不懂管教子女,子女沉溺手機、網路的數位世界、不知上進,甚至還有要不到少數零用錢竟逆倫弒親的;夫妻罔顧家庭責任,離婚率逐年攀升;年長者未能提攜後進,後學者目無尊長;朋友間功利掛帥,道義蕩然無存、動輒上法院告訴……

善良社會正一步步在崩解毀壞,人心不古久矣,癥結所在便是五倫綱常敗壞不彰,在這樣的大環境下,師道被貶抑也就不足怪哉。但教育卻是端正社會風氣的堡壘,教師內要進德修業提振師道,外要發揮其影響力,教化民眾,扭轉乾坤,其良方就是儒家的五倫:父子有親,夫婦有別,君臣有義,長幼有序,朋友有信。

朱子在《四書章句集註》第十九章註解「五倫」時就明白指出這是「天下之達道」:

「天下之達道五……曰:君臣也、父子也、夫婦也、兄弟也、朋友之交也。」

《朱文公集》卷78更進一步闡釋,古代聖王先賢設學立教的目的就是要教人民「大小有序」,在由家到國的人際關係中清楚定位:

「古者聖王設為學校,以教其民,由家及國,大小有序,使其民無不入其中而受學焉」。

接著朱子認為五倫道德教育更要「明諸心,修諸身」由內而外讓人人都能盡其分,自然形成一種行為準則和道德規範:

「而其所以教之之具,則皆因其天賦之秉彜而為之品節,以開導而勸勉之,使其明諸心,修諸身,行於父子、兄弟、夫婦、朋友之間,而推之以達乎君臣上下人民事物之際,必無不盡其分焉。」(《朱文公集》卷78)

有了這種行為準則和道德規範,每個人都盡性發揮「天賦之秉彜」,使大小有序、各安其分、各司其職,教師盡本分進德修業、政治人物不要為了選票與政治鬥爭打擊教師形象,朋友間講信重義,夫婦相愛相敬,親子關係甜蜜,則五倫明,社會風氣自然端正,師道自然受到尊崇。

三、朱子家訓VS.家庭教育不彰

最近幾年來,我經常接受到家長千奇百怪的抱怨、請求和投訴,綜合有幾個類型:

(一)、抱怨老師作業出太多。

(二)、抗議孩子受不當處罰。

(三)、請求轉班換老師。

(四)、孩子與同學衝突事件。

(五)、考試與分數。

我忽然驚覺,隨著網路傳輸的普及和流行,數位世界改變大家的生活型態,人心也跟著變了,人與人之間變得匆忙而逐漸疏遠,人情味正在稀釋淡薄,現在年輕父母似乎不太會教養孩子:越來越捨不得讓孩子吃苦、受委屈,有問題不跟老師溝通,卻愛幫孩子出面解決衝突,在乎孩子考試分數重於讀書方法、態度和志趣。

熟悉輔導者都明白一個道理:問題孩子的背後通常有個問題家庭,父母偏差錯誤的觀念和行為將深深影響孩子人格的養成和處世態度。儘管許多親職教育的專家學者提出許多建議和方案,但是現今整個家庭教育的問題不在於外顯的行為,而是深藏內心的那份良知未被啟發。

如何啟發深藏內心的那份良知?這不禁讓人想到遠在南宋的朱老夫子,他在當時一片求和、失敗主義、苟且偷安的世道中,踽踽獨行,力主抗金復國,屢遭到排擠陷害,幾次罷官,仍不改其志,創建書院講學以影響人心。1170年在建陽慈母墓旁守喪築寒泉精舍,1183年帶領弟子一起親手在九曲溪畔建造武夷精舍,有意藉名山勝景來擴大對儒學、理學的傳揚。1192年,再度罷官,在建陽城郊建考亭書院講學,直到終老。朱子終其一生,雖不見容於當道,但他到處創建書院,格物、致知、窮理,以講學論裡來影響世道,力挽狂瀾,為後世立下典範。

朱子相當重視家庭教育,1171年,他回到出生地—福建省尤溪縣,特地為鄉親提出治家的「四本」說:讀書為起家之本、循理為保家之本、和順為齊家之本、勤儉為治家之本。而後他更提出更嚴格而具體的〈朱子家訓〉,作為齊家治國的根本之道。朱子家訓全文316字,一開始就先將五倫定位:君仁、臣忠、父慈、子孝、兄友、弟恭、夫和、婦柔。接著擴及師、友、老、幼,要禮、信、敬、愛他們,並且要遠離不肖之人。

所以當孩子回家抱怨老師作業出太多,受同學欺負或老師偏心時,當家長的必須了解老師為何如此?是不是同班同學每個人都這麼認為?受同學欺負抑或自己的小孩欺負同學?孩子的問題父母親代為出頭解決適當嗎?三綱五常不能亂了套,家長必須把教養問題交給專業—教師,尊重專業,這樣教養才不會出問題,〈朱子家訓〉云:「詩書不可不讀、禮義不可不知、子孫不可不教。」就是這個道理。

另外,在與人相處方面,要做到:勿談人短、莫矜己長、以義解仇、以直抱怨;勿以善小而不為、勿以惡小而為之。在處世治家方面要無仇無私、勿損人、勿妒賢、不義之財勿取。

朱子認為這些日用常行的道理,要如影隨行,如身體需穿衣服、肚子餓了要吃飯那般自然。

「聖賢千言萬語,只是要知得、守得。」明白朱子在家訓中所揭櫫的綱常至理之後,力行踐履,改善的將不只是家庭教育,更是學校教育的延伸與革新。

四、朱子為學次第與方法VS.學生渾沌的學習樣態

臺灣教育另一個隱憂的層面是學生的學習問題。

臺灣中小學從2004年起全面實施九年一貫課程,將學生學習內容分成語文、健康與體育、社會、藝術與人文、數學、自然與生活科技及綜合活動等七大學習領域,要培養孩子瞭解自我與發展潛能、創新、分享、關懷與合作、國際瞭解、運用科技與資訊、主動探索與研究、獨立思考與解決問題等十大基本能力。這個新課程孩子要學習的面向很廣,要培養的能力很多元化,但舊課程的「生活與倫理」、「公民與道德」被拿掉,其理由是德育側重生活中實踐,融入各領域學習中即可,理想雖高,但沒有實體課程設計就沒有實際的教學與考核,教師很難堅持和力行,實施十多年之後,九年一貫課程已經很明顯被譏為是「缺德」的課程計畫。而設計最原始的概念—希望教師能自編教材、循序漸進教學,也在教科書書商和眾多教師的反對下沒有實現。

社會越來越多元化後,五花八門的文明世界讓人類越來越眼花撩亂,學習內涵也逐漸變化和遞增,最原始的心性鍛鍊和德性養成卻逐漸在遞減,造成的結果是大家搶學功利性高的學科(如:資訊電子相關科系)、搶進一畢業就能舒服賺錢的熱門學科(如:生醫相關科系),從工業革命後,高效率、高利潤的自然科學已經逐漸取代人文倫理學,主宰文明日愈發展的人類學習和生活型態。這樣的結果反映在小學教育上,就是考試至上、分數第一。

許多父母親為了贏在起跑點,從小就施予許多大人所期望的教育內容,美語、科學班與才藝補習班大行其道,惡補國語、數學、英文等領域課程,提前學習,就為了考試拿高分、進明星學校。語文方面的學習重理解與應用,欠缺義理的探究;自然、數理方面的學習強調知識與驗證,欠缺人與自然的感應與關懷。孩子的學習只為了滿足父母的期待,缺乏自主與興趣,學習沒有目標與遠大志向;教師遷就教科書的編排,無法發揮專長、適才適性教導學生。

這樣的怪現象和中國古代為科舉而讀書的情況沒兩樣,朱子對科舉之弊曾有一針見血之批判:「蓋緣平日之為科舉之計,貪多務得,不暇仔細貫得意思……大抵科舉之學誤人知見,壞人心術,其技愈精,其害愈甚。」(《朱子語類》卷13)朱子認為學習若只為考取功名,人欲蓋過天理,這樣的學習很難求得真知灼見,心術會更加不正,技藝愈精,禍害人間更大,儘管高中狀元當大官,也是斯文敗類,為害社會更深,綜觀歷來有科舉考試以來,各朝各代多少貪官汙吏,不就是這樣鑽營出來的。

臺灣的教育被批評為升學主義掛帥已然很久,儘管有識之士試圖變革,改變入學考試方式(升高中採基本學力測驗、升大學採學科能力測驗),但仍改變不了功利為先的升學主義,所以許多小學生的學習,在父母與環境壓力的影響下,極度欠缺自主學習與德性養成教育。

朱子針對科舉弊端,對於為學次第提出七個步驟:立志、博學、審問、慎思、明辨、時習、篤行。對於讀書方法,也提出六帖良方:循序進進、熟讀精思、虛心涵泳、切己體察、著緊用力、居敬持志。這讀書的次第和方法筆者認為也不失為扭轉目前教育與學習歪風的良方。立志,就是要找到學習的志向,自主探索。博學,就是興趣要廣泛,在小學階段,任何學科都要認真學習,從中找到興趣的學科,先博而後精。審問,學習遇有不明白處要敢提問、敢發表,找到解決的答案。慎思,要有思考和分析能力,俗話說:「盡信書不如不讀書」就是這個道理。明辨,真理愈辯愈明,老師說得不一定全部都明確,為學要有分辨是非、辨別真偽的能力,勇於挑戰權威。時習和篤行便是實踐的功夫,讀書在學做人,要與生活結合,溫故知新,才能日新又新。在讀書方法部分,居敬持志的功夫最難,居敬才能集中精神、專心一志,在臺灣的小學教學現場,過動與注意力無法集中的學生越來越多,除了生理與病態因素外,筆者認為這跟「居敬」的功夫有關,課堂上少了這份要求,孩子的學習就馬馬虎虎,心志無法集中,學習成效自然不彰。

這些年來,我主持的新營國小致力「明日閱讀」的推展,「明日閱讀」源於桃園市中央大學陳德懷教授,[3]其基本精神便是「身教式持續寧靜閱讀」(Modeled Sustained Silent Reading,MSSR),陳教授認為臺灣的閱讀教育大人過度主導,不信任學生,間接破壞了學生讀書的興趣,所以主張學生閱讀的自主性,他希望學校每天早上抽出10-30分鐘的時間全校作寧靜閱讀,學生看自己喜歡看的書,鼓勵大量閱讀,老師只須身教式拿起書在課堂上跟著閱讀,不能干預學生的閱讀權力(如指定閱讀書籍、要求寫心得等),甚至連校長和所有學校的教職員工都必須拿起書本來閱讀,每天持續不間斷。其基本精神在大量閱讀、自主學習和身教持續。這個臺灣的閱讀新革命正逐漸蔓延擴展,甚至已申請成立「中華明日閱讀協會」,試圖將這理念擴展到全球華人社區。

走過朱子之路,發現陳教授所推展的明日閱讀理念和朱子的為學之道相近,自主閱讀VS.立志慎思;大量閱讀VS.朱子的博學;持續寧靜VS.居敬持志,看來為學之道,其理相通,古今皆然。

[1]翻轉教學這個概念源起於2007年美國某高中兩位化學老師為解決學生缺課問題並進行補救教學的實驗式教學模式,其核心概念大致是扭轉過去課堂上純粹「老師說、學生聽」的單向填鴨,轉而重視「以學生學習為中心」的教學,幫助學生建構自主學習能力。

[2]學思達教學法由臺灣臺北市中山女高教師張輝誠所提倡,是一套完全針對學生學習所設計的教學法,真正訓練學生自「學」、閱讀、「思」考、討論、分析、歸納、表「達」、寫作等等能力。將講臺還給學生、讓老師轉換成主持人、引導者。教學者可隨時開放教室讓人觀摩。

[3]陳德懷,臺灣桃園市中央大學資工系講座教授,生於香港,美國伊利諾大學香檳分校博士,曾經在臺灣主持過經費近五億台幣的「大學學術追求卓越研究計畫」,這個計畫有三十多位教授參與,其中研發的「亞卓市」的學習平台,帶動臺灣數位學習熱潮,受到國際矚目。近年負責推展中小學數位閱讀計畫,提出明日閱讀概念,並申請成立中華明日閱讀協會。

百年校慶創意十足、饒富意涵的LOGO設計

百年校慶創意十足、饒富意涵的LOGO設計

作者:站長 日期:2016-08-24 21:05

百年校慶傑出校友表揚開始接受推薦囉

百年校慶傑出校友表揚開始接受推薦囉

作者:站長 日期:2016-08-24 21:02

參加朱子之路與書院之旅有感

參加朱子之路與書院之旅有感

作者:站長 日期:2016-08-15 14:54

從桃園機場搭飛機直抵廈門,溽暑,室外溫度高達攝氏34度,但熱浪並沒有蒸騰大家對踏查朱子之路和書院之旅的熱情,在廈門白鷺賓館報到後,雖然原本期待的鼓浪嶼旅程因時間關係而取消,但見到許多知名的學者們:潘朝陽院長、楊儒賓、朱杰人、衣若芬、張崑將諸教授和朱茂男會長等,還有許多來自臺灣、香港、新加坡和大陸內地的博碩士菁英們,對未來七天(2016.7.15-7.22)的書院文化之旅更充滿了期待。

從桃園機場搭飛機直抵廈門,溽暑,室外溫度高達攝氏34度,但熱浪並沒有蒸騰大家對踏查朱子之路和書院之旅的熱情,在廈門白鷺賓館報到後,雖然原本期待的鼓浪嶼旅程因時間關係而取消,但見到許多知名的學者們:潘朝陽院長、楊儒賓、朱杰人、衣若芬、張崑將諸教授和朱茂男會長等,還有許多來自臺灣、香港、新加坡和大陸內地的博碩士菁英們,對未來七天(2016.7.15-7.22)的書院文化之旅更充滿了期待。 七天的行程很緊湊,從廈門出發,一路經泉州、福州、尤溪到武夷山,共參訪同安舊縣學、文公書院、泉州閩臺緣博物館、晉江石井書院、福州鰲峰書院、正誼書院、林則徐紀念館、八閩書院、尤溪南溪書院、開山書院、建陽考亭書院、武夷山五夫鎮紫陽樓、武夷精舍,期間並有多場學術論壇與會講,並到建陽黃坑朱子墓祭奠,始業式還隆重舉行釋菜禮。儘管許多書院參觀時間不長,但踏在故土懷想先賢至聖苦心孤詣講學的情境,那種心靈的交會與感動無可言喻,尤其在尤溪南溪書院親耳聽到樂生合奏編鐘、編磬、古琴和竹笛等悠揚古樂,清脆鏗鏘的樂音繫聯古今,令人心會神往。

在武夷山漫步天遊峰林間,夾蔭幽靜的古道篩除不少暑熱,盡頭是朱子師徒胼手胝足所建立的武夷精舍,殘餘的兩片古牆供人緬懷,遙想朱子當年在這空靈的山間傳道冥想著書,也唯有如此的深遂寧靜的山水,方足以孕育一代理學宗師。只是,朱子若地下有知當年的靈修佳境,如今淪為喧嘩雜沓的觀光勝地,恐怕會皺起眉頭來。

午後的九曲溪竹筏泛舟大家已期待很久,九曲十八灣勝景聞名天下,酒罈峰、隱屛峰、凌霄峰、玉女峰、大王峰及幔亭峰等,曲曲奇絕,朱子的九曲棹歌傳唱數百年:

武夷山上有仙靈,山下寒流曲曲清。

……

渔郎更覓桃源路,除是人間别有天。

我們因為是從上游順水流而下,九曲的體驗和傳唱的棹歌順序倒反,但沿途風情異曲同工。武夷山的名勝因有朱子理學而更加渾厚精彩,相得益彰。

宇宙間三十六名山地未有如武夷之盛

孔孟後千五百餘載道未有如文公之尊

這是今武夷精舍門口的對聯,橫批:萬世宗師。朱熹(1130-1200)理學承周敦頤、程頤、程顥等之後,在李侗的啟蒙之下,發展出博大精深的理氣二元心性論,孔孟儒學經他的整理和體悟,有了一番新境界,《四書集註》對於儒學的繼承和傳揚有了重大之貢獻。他一生雖然為官在任只9年,但相當重視教育,並著書立說,時時刻刻教人要讀書立志,24歲初仕同安縣主簿時(1153-1157)即整頓縣學,發布〈諭學者〉、〈諭諸生〉、〈諭諸執事〉等文告,揭櫫縣學之教育宗旨。在漳州任知府時(1190-1191),整頓郡學,撰〈漳州謁先聖文〉。任潭州知府兼湖南安撫使時,也不忘整飭州學,大正學風,他的學生兼女婿黃榦這麼說他:「先生所至,必興學校,明教化……」《黃勉齋文集》。

回到臺灣,朱子之路的點滴始終縈繞心頭,朱子不但是圓通的哲學家,其言行和立論更是教育的典範,因忝為小學校長,在教育現場,有些沉疴日愈嚴重,很多老師高唱不如歸去,咸認小孩子越來越難教,家長越來越難溝通,行政干擾越來越繁重,光臺南市明年(2017)就有數百名教師申請退休,這無疑是臺灣教育的困境和隱憂,而這些臺灣的小學教育的根本問題,若以朱子學的角度重新來檢視,卻能對症針砭,豁然明朗。

這些年來,新營國小致力「明日閱讀」的推展,「明日閱讀」源於中央大學陳德懷教授,其基本精神便是「身教式持續寧靜閱讀」(Modeled Sustained Silent Reading,MSSR),陳教授認為臺灣的閱讀教育大人過度主導,不信任學生,間接破壞了學生讀書的興趣,所以主張學生閱讀的自主性,他希望學校每天早上抽出10-30分鐘的時間全校作寧靜閱讀,學生看自己喜歡看的書,鼓勵大量閱讀,老師只須身教式拿起書在課堂上跟著閱讀,不能干預學生的閱讀權力(如指定閱讀書籍、要求寫心得等),甚至連校長和所有學校的教職員工都必須拿起書本來閱讀,每天持續不間斷。其基本精神在大量閱讀、自主學習和身教持續。這個臺灣的閱讀新革命正逐漸蔓延擴展,甚至已申請成立「中華明日閱讀協會」,試圖將這理念擴展到全球華人社區。

走過朱子之路,發現陳教授所推展的明日閱讀理念和朱子的為學之道相近,自主閱讀VS.立志慎思;大量閱讀VS.朱子的博學;持續寧靜VS.居敬持志,看來為學之道,其理相通,古今皆然。